Energie-climat

Énergie, climat : nos techniques ne sont pas des solutions miracles

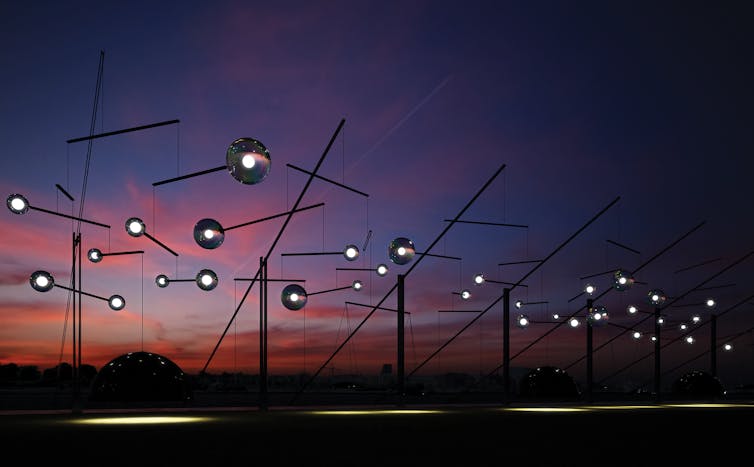

Balance/Imbalance, un projet photovoltaïque de l’architecte Hideaki Nishimura présenté en 2014 à la « Land Art Generator Initiative Competition ».

LAGI 2014

Dominique Bourg, Université de Lausanne

L’énergie cristallise toutes les facettes des relations que nous nouons avec nos propres techniques, et tous les malentendus qu’elles suscitent. La source de ces malentendus vient de ce que nous considérons nos techniques comme des absolus, se suffisant à elles-mêmes, permettant de tout trancher, de nous extraire de n’importe quelle situation.

Or, il n’en est rien et seule une bonne compréhension de nos techniques peut permettre d’en faire bon usage, et de ne pas en attendre plus qu’elles ne peuvent nous procurer. C’est à cet aspect plus philosophique des choses que se consacre ce texte.

Capter l’énergie

Les techniques ne constituent pas des absolus en ce sens qu’elles forment des intermédiaires entre nous et le monde, ou la nature, comme entre nous et nous-mêmes. Elles constituent bien à ce titre une forme d’écran, tout en permettant de desserrer des étaux ; mais à condition de se rappeler qu’il y a bien quelque chose derrière l’écran, et que l’écran lui-même doit beaucoup à cette autre chose, à commencer par l’étoffe des matériaux dont il est composé.

À cet égard, le cas de l’énergie est exemplaire. Contrairement à ce que semble signifier le langage ordinaire, ou les publicités de certains opérateurs, les êtres humains ne produisent pas d’énergie, laquelle est constante au sein de l’univers ; mais ils parviennent, avec des instruments ou intermédiaires divers, à la capter.

Ce captage a évidemment un coût, en premier lieu énergétique mais aussi en termes de matériaux. Je ne peux ainsi capter de l’énergie sans en utiliser. C’est le fameux « taux de retour énergétique » (energy return on energy investment ou Eroi), qui désigne le ratio entre l’énergie dépensée et celle utilisable.

À la grande époque de la saga du pétrole, il suffisait d’investir une unité d’énergie (dans ce cas, un baril de pétrole) pour en récupérer 100 (l’Eroi était alors de 100). Avec les sables bitumineux, 1 unité investie ne permet que d’en récupérer 4 à 5, et ce sans compter l’énergie incluse dans les infrastructures requises, le transport et la transformation de l’énergie captée ; on parlera ici d’un Eroi « étendu ».

Toujours plus de matériaux

Première conclusion : parler d’une énergie infinie n’a pas de sens. Toute captation a un coût et dépend d’un contexte, fait de circonstances et de matériaux. Et aller chercher « le dernier quintal de carburant fossile », comme l’imaginait Max Weber dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904), nécessiterait probablement plusieurs barils.

La différence entre énergie disponible et énergie mobilisée permet par ailleurs de distinguer les réserves des ressources, ce qui vaut, au-delà du seul domaine de l’énergie, pour toutes les ressources du sous-sol. Une ressource peut ainsi être abondante, alors que les réserves – c’est-à-dire la partie techniquement et énergétiquement accessible de cette ressource – peuvent être limitées.

Seconde conclusion : capter de l’énergie ne requiert pas uniquement de l’énergie, mais aussi des matériaux. Or c’est précisément l’un des facteurs limitant importants pour les énergies renouvelables, éoliennes ou photovoltaïques, gourmandes en métaux rares et semi-précieux, à l’image des fameuses terres rares ; et ce même si des progrès permettent de desserrer quelque peu l’étau.

Nos modes de vie

Il est dès lors difficilement imaginable d’envisager satisfaire une population de dix milliards d’êtres humains (attendue à l’horizon 2050) avec un standard de consommation proche de celui des anciens pays industrialisés, ne serait-ce qu’en matière de réseaux et de cuivre disponibles.

À quoi s’ajoutent l’enchâssement des techniques, non plus dans un contexte purement matériel mais économique, inséparable de règles diverses et de leur interdépendance avec des modes de vie particuliers. Sur le premier point rappelons « l’effet rebond », identifié pour la première fois par l’économiste britannique William Stanley Jevons dans The Coal Question(1865). Il désigne le mécanisme par lequel l’amélioration de la qualité technologique d’un bien conduit à l’augmentation de sa consommation.

En matière d’énergie, cet effet peut être tout autant direct qu’indirect. Direct, comme d’augmenter la température dans un appartement parfaitement bien isolé ou de parcourir plus de kilomètres avec un véhicule très économe. Indirect, comme de dépenser avec d’autres achats énergétiques, en reportant par exemple les fonds épargnés en notes de chauffage pour des voyages aériens.

Rappelons que l’effet rebond constitue l’une des clés de la croissance. Dans un monde où les flux entrants dans le système économique seraient contrôlés et limités, les effets des progrès techniques et autres gains de productivité changeraient du tout au tout. Ils ne nourriraient plus la croissance des flux et du PIB, mais la réduction absolue des flux, ou la réduction du temps de travail.

Sur le plan l’articulation des techniques à des modes de vie, la chose est bien connue pour les écoquartiers, dont les dispositifs techniques ne procurent que rarement les résultats énergétiques escomptés, parce qu’ils ne rencontrent pas les modes de vie et les attentes des habitants (voir à ce propos les recherches conduites dans le cadre du programme Movida). En revanche, quand ces équipements sont occupés par des habitants engagés écologiquement, acceptant par exemple le principe de l’autopartage rendu inévitable par un nombre restreint de places de parking, les résultats escomptés sont au rendez-vous.

Le climat nous presse

Dans leur introduction, Patrick Criqui et Michel Damian soulignaient le gap existant entre l’urgence climatique – il conviendrait en effet de réduire au moins par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2030, de ne plus émettre de carbone à compter de 2050 et de produire des émissions négatives dans la seconde moitié du siècle – et la part de 3 % des énergies renouvelables (hors énergie hydraulique) dans l’approvisionnement énergétique mondial, les 6 700 centrales à charbon qui crachent leur carbone, l’accord entre la Russie et la Chine pour sécuriser l’exploitation pétrolière de l’Arctique, la construction de centrales thermiques au charbon sous la houlette de la Chine au Pakistan et dans nombre de pays d’Afrique australe, les tentatives de Trump pour relancer le charbon, etc. À quoi s’ajoutent, facteurs décisifs, l’inertie des comportements et celle des infrastructures.

Or, il y a dans cette situation quelque chose de hautement paradoxal. C’est le temps du climat, pourtant très long – la température que nous atteindrons vers le milieu du prochain siècle perdurera durant des millénaires et il faudra attendre 100 000 ans pour que la quasi-totalité du carbone que nous aurons accumulé dans l’atmosphère ait été résorbée – qui se fait excessivement pressant, et se voit ralenti, pour le pire d’ailleurs, par le temps de l’histoire et celui de nos inerties.

Sapiens ?

Notons que, contrairement à ce qu’a toujours prétendu notre civilisation occidentale, il n’est pas de solution technique à tous nos problèmes. Tel est bien le cas du climat.

Il est largement trop tard pour résoudre et dissoudre le problème du changement climatique. Nous pouvons l’atténuer, et devons tout entreprendre pour ce faire, mais il conviendra de nous adapter, autant que faire se peut, à un monde changeant, nous qui avons toujours prétendu le maîtriser. Tel est l’un des sens profonds de l’entrée dans l’anthropocène.

Soulignons enfin un autre abîme : celui entre les savoirs que nous avons accumulés et leur inefficience quasi totale à nous mouvoir rapidement et efficacement pour cesser de compromettre l’habitabilité de la Terre. Y a-t-il une preuve plus claire du fait que nous ne méritons en rien notre qualification de sapiens ? Le savoir et les représentations abstraites n’ont que peu d’influence sur nous et nos comportements. Nous demeurons des animaux réagissant aux réalités et menaces immédiates, aux sensations fortes et évidentes, des animaux dotés cependant d’une puissance de faire ou plutôt de détruire qui semble nous dépasser totalement.

![]() Il est encore temps pour que nous apprenions le bon usage, par définition limité, de nos techniques.

Il est encore temps pour que nous apprenions le bon usage, par définition limité, de nos techniques.

Dominique Bourg, Philosophe, professeur à la Faculté des géosciences et de l’environnement, Université de Lausanne

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.